- ホーム

- 心理コラム

心理コラム

仲良し親子=共依存親子

2023/10/11近頃注目されている「友達親子」

年齢差を感じさせない「母と、成人した娘」が腕を組みながら歩く姿を街中やSNS上でも見かけるようになりました

幼少の頃は、親と手をつないで歩いていたけれど、

さて

何歳まで歩いていただろうか‥‥

小学高学年まではかろうじて手をつないで歩いていた記憶がありますが

中学生になってからは親と手をつないで歩くと言う事が無くなってたと記憶しています

もちろん、家族の仲がよいのは決して悪いことではありません

しかし、友だち親子は、

親と子の距離感を間違えてしまうと、のちのち深刻な問題が生じることになり「親子依存症」に発展していくケースが増えていることは事実なのです

文部科学省が公開している「子どもの育ちをめぐる現状等に関するデータ集」(2009)によると

「どういう親でありたいか」という質問に対し、約8割の母親が「なんでも話し合える友だちのような母親」と答え、

約6割の父親が「なんでも話し合える友だちのような父親」と答えています。

「できるだけ子どもの自由を尊重する親でありたい」と考える保護者が増えているようです。

親が過保護に接した結果

「中学生、高校生になっても親と一緒にお風呂に入る」「毎日の洋服も進路も結婚も、迷ったときは親のアドバイスに従う」など、

精神的距離が近すぎる親と子が増えていて、「反抗期が無かったです」と言う

娘は、「友だちといるよりも母親と遊ぶほうが楽しい」と感じており

母親は「私は娘を一人前と認めている」と思い込んでいる

一見、いい親子関係のようですが、実際はお互いに依存し合う「共依存関係」になっています

「友だち親子」のような共依存の関係に陥ってしまうと、子どもが成長するにつれてさまざまな問題が表面化するようになります

わが子にべったり依存してしまう親が増加している背景には、不安定な社会情勢や地域のつながりが希薄になっていることなど

「子どもにとって “ものわかりのいい親” に見られたい」という親側の願望も見え隠れします。

そして 「ものわかりのいい親」になるために、親は子どもとの距離を必要以上に縮めようとするので、子どもは「自分のことを一番理解してくれる親」に対して、安心してすべてを委ねてしまいます。

その結果、いざ自立すべき年齢になっても判断力や決断力がないため、親への依存度がさらに増してしまう――

と言う親子関係になるといつまでたっても親離れ・子離れができません。

同質化した親子は「境界線がない=ボーダレス」の状態になり、子どもの感情の揺れに対して親も共鳴し子どもの感情に寄り添いすぎて、本来ならば大人としての適切な指導やアドバイスをすべき場面でも、子どもと一緒になって教師や友だちを攻撃するモンスターペアレントになりかねないと言われています

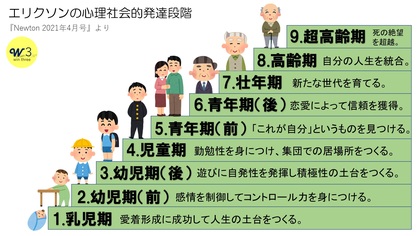

子どもが大人へと成長する過程において、親に反抗心を抱くことは成長過程でとても大事なステップであると言う事

発達段階では「男の子なら10歳、女の子なら11歳」ごろから反抗期が始まります

親の価値観に逆らってみせる反抗期は脳の発達において重要なことなのです

生まれ育ってきた環境から、両親以外の人達と関わることが多くなる少年期を通し、たくさんのことを学ぶことで世界観が広がり、価値観を固めていくようになります。たくさんの人や、物に触れ、見ることで更に価値観がみいだされ自己の成長となるのです

あまりにも居心地のいい家庭は、子どもの自立の妨げになることもあるので要注意

反抗期は、親の考えや価値観が自分とは違うと気づくことから始まり、それはわが子が自分の力で人生を切りひらくための第一歩で

物理的にも精神的にも離れることができて初めて、子どもは自立します

たとえば、引きこもりになってしまったり、仕事が長続きせずに転職を繰り返したり、友人関係でトラブルを起こしたりと、さまざまな面で苦労するケースがあります

成長過程で、なんでも親に話すことを良しとされてきた子どもは、親の強い圧力をはねのけることにエネルギーを費やすよりも、

迎合して丸く収めることで家の中で「生きやすさ」を獲得してきました

なので、

自分で考えることをしないようにし、親は子どもが大きくなってからもつい口出しすることがあります

小さい頃から親の意見に従ってばかりいた子どもは、大きくなっても自分で決断することができず、不安を抱えたまま社会生活を送るようになります

また、適切な時期に反抗期を迎えなかった子どもは

- 子どもと親は一心同体ではない、自分の人生を楽しむ!

- 子どもの話に同調するような悪ノリしない

- 親子の境界線を保つ

共依存とは

他人への過剰な依存や他人の問題を解決しようとする傾向が特徴的です。共依存の方は他人の感情や意見に過度に影響を受けやすく、他人の承認や関心を得ることに過剰に依存します。また、他人のニーズや要求を優先し、自己犠牲をする傾向があります。自己肯定感が低く、他人の意見や評価が自己価値を決定する要因となることが多い。

あなたが探し求めているものは何ですか?

話を聴いてくれる場所?

学べる場所?

活動場所?

実践のノウハウや資格?

あなたが望むものを手に入れるために一歩前に進む事ができるそんな居場所が「kunこころの宮総合カレッジ」です。

| TEL | 06-6777-6156 | FAX | 06-6796-9099 |

|---|

営業時間:10:00~18:00(不定期休)

大阪市中央区谷町7丁目2-2 新谷町第一ビル306 MAP